ACERCA DE LA FILOSOFÍA DE LA POBREZA

2019-09-14 Desactivado Por ElNidoDelCucoPor JOSÉ SPINA

Sabemos que hay un “hambre social”, en el seno de una pobreza que divide de cuajo las aguas de la historia, nunca mansas, ni en los peores momentos de las servidumbres más crueles y autoritarias.

Sabemos que, desde las prácticas de la miseria, con sus ritos petrificados en el tiempo y sus retóricas, tan ambiguas como dolorosas, pueden surgir las desesperaciones de la violencia, sus crímenes y castigos, aún como “éticas forzosas del sobreviviente”, mas nunca se alzan alternativas veraces al capitalismo, entendido como estructura de la construcción humana en el puro campo de lo siniestro y al servicio de la muerte.

Sabemos de la pobreza enunciada como “trama invertida de la riqueza del capital”, como “el costo doloroso de la razón moderna”, pero ¿qué sabemos -y memoramos- de una época donde el poder provocó el traspaso acelerado del velamiento perverso de la muerte -hablo de las desapariciones- a un desfile de la crueldad en la pasarela social, donde los que mueren de hambre son mostrados en toda su impiadosa desnudez, donde la fatalidad de un ser de la pobreza, que ayer se naturalizaba tras un sofisticado paradigma cultural -heredero de la lógica aristotélica sobre la esclavitud-, se convierte en la simple materia obscena de un hoy en perpetua fuga…?

Sabemos de una sociedad civil cuyos códigos funcionales son reproducirse sobre la base de generar más miseria y pobreza. De esas prácticas y del resguardo de los beneficios, a la connivencia (y hasta complicidad) con el poder para destruir a los que violan las reglas del juego, hay un paso, breve y frecuente según nuestra historia, y de una materialidad, vista y sentida como necesidad de vida, finalmente antropofágica, que sepulta los discursos humanísticos junto a las víctimas y pone en el lejano plano del cielo los mea culpa… o los delirios narcisistas del espejo sin fin…

Sabemos de un país que nació de sí mismo, mientras el crimen de la pobreza se cometía allí, para alertar desde los estertores de su revolución prometida, que la libertad sólo existe (si se trata de la libertad que humaniza uno por uno todos los cuerpos, pura subjetividad hecha materia propia y común…) recién cuando el reino de la necesidad ha sido transitado y superado, y el escándalo por la acumulación individual de la riqueza social yace sin piedad en las parcelas del olvido.

Sabemos que el crimen de la pobreza fue un cometido histórico, consentido y reiterado socialmente. Sabemos que la modernidad lo explicó con pudor en función del progreso, y que la posmodernidad no cesó de alentarlo a boca de jarro (su apogeo en el país nos remite a la década del ’90). A partir de allí ya no se transita por la pobreza desde el castigo moral, con un látigo en una mano y en la otra la zanahoria o las adormideras de la beneficencia. Bajo las luces encendidas del fin de siglo, la pobreza en el país dejó de ser el mal que cometen los pobres y que reclama su expiación. El nuevo discurso paradigmático impuso -a caballo de la neutralidad científica- la eficiencia como acumulación necesaria de la capacidad decisoria. Estamos más allá del bien y del mal. En pos de una nueva dimensión de la riqueza se entierra a Dios, antes que muestre un desvarío de humanidad, sea de amor o de cólera.

Sabemos que la pobreza, en tanto necesidad de la riqueza que la produce y de la que es su fatal producido, sólo la extingue un sujeto consciente de la situación. (Aquí la conciencia es un mandato de praxis, debe ser que realimenta la acción de la que nace, el va y viene interminable de un río de llanura sobre los despojos de la vida).

Hablamos de los herederos de una condición histórica, ayer mismos llamados esclavos, siervos de la gleba, condenados de la tierra, y que hoy, bajo el concepto de excluidos, ni siquiera alcanzan la gravedad de una metáfora. Cuerpos sin rostro ni nombre (apenas máscaras y apoyo que uniforma y devasta la subjetividad en la pobreza); excesos de la riqueza con la reproducción del capital, daños colaterales para la lengua tecnológica, cantidad humana de color que no llega a calidad de valor de cambio en los dominios de la plusvalía, donde ni siquiera los dioses detienen la maquinaria trituradora.

Mayoría social de sufrientes, ajenos al milagro de un verdugo generoso, y la representación romántica del héroe que protege, o del mártir que redime los calvarios. Criaturas conocedoras del tufo y del harapo, instaladas en la primera línea de fuego. Allí, en los confines de la sobrevivencia, deberán practicar una heroicidad no elegida, agónica, y a la par de elaborar esa misma experiencia cuando la fatiga del espíritu es una piedra atada al cuello. Se trata, acaso, de una postrera oportunidad para emerger con luz sobre los pantanos de una crueldad sistemática.

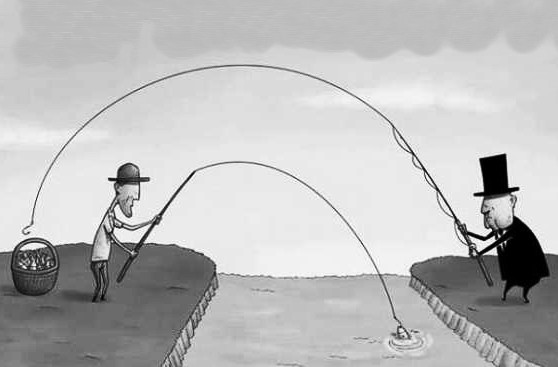

Sabemos que de la pobreza nace la riqueza. Sabemos que no hay cantidad de riqueza que pueda terminar con la pobreza: en la lógica del capital la riqueza es la finalidad de la riqueza. Responde a una necesidad que no es de los hombres, sino de la riqueza que deshumaniza al hombre. La riqueza existe para la muerte. La riqueza es sustancia de muerte; para no morir se reproduce en la pobreza.

Sabemos que hay épocas en que las formas económicas y políticas provocaron la reproducción material de la existencia desde las agonías extremas de la pobreza.

Entonces el trabajo, el instrumento que crea la vida, pasó a ser el enemigo principal a destruir; creció su descalificación social, en el concepto y en su existencia, bajo sentencias breves de enseñanzas múltiples (la flexibilidad fue el principal caballo de Troya). También creció la desocupación y la alienación, hasta llegar a la abstracción financiera y su virtualidad tecnológica, para que el dolor de la pobreza siguiera siendo material, mientras la riqueza cubría su rostro con las máscaras siempre jóvenes de la metafísica.

Todo es cruel en la realidad de los pobres. Ni siquiera hay escape en la caverna de Platón.

La sospecha latente es que la pobreza, en tanto sustancia de muerte y formas de laberinto en sus alegorías, sólo se sale desde la unidad que demanda el bien común, con la conciencia del otro en mí, con su necesidad cierta, trepados en las espaldas que sostienen la numerosidad, y desde arriba, un cielo material que deje atrás, en el campo de los desechos, a la pobreza, junto a su sombra perversa de identidad: la riqueza (hablamos de un emergente dialéctico del devenir).

Queda una certeza, precaria pero llena de deseo. Ya no se trata del sufrir, en el oscuro territorio sangrante del dogma, que también propone el poder, sino de una praxis de los bordes del sacrificio -la lucha es terrible y los vientos de la época no son propicios-, como toma de conciencia y ejercicio material de esa conciencia, desde la dimensión irrepetible de la propia vida.

Por ANDRÉS GARCÍA Empecé el año escribiendo sobre lo que significó para los argentinos el mundial de Qatar 2022. Creo que nunca habíamos visto un… Por ARIEL STIEBEN”Maldita sea, Cali es una ciudad que espera, pero no le abre la puerta a los desesperados”. Andrés Caicedo, Piel de verano. Toda la obra… Por FACUNDO GARCÍA PASADO Estamos empezando la pesadilla consciente del gobierno libertario sin entender cabalmente qué es lo que nos pasó para llegar a esto. Apenas sabemos que no hay… EDITORIAL A Hari Seldon lo conocimos en persona, en el primer capítulo del primer libro de la saga “Fundación” de Isaac Asimov. Había nacido en… Por ALEJANDRO PASCOLINI El sociólogo alemán Norbert Elias en su obra “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados” (1), afirma que…Últimas Publicaciones

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Por

ElNidoDelCuco

ESCRIBIR PARA QUE NADA SIGA IGUAL

Por

ElNidoDelCuco

LA UTOPÍA DEL FUTURO

Por

ElNidoDelCuco

LA PSICOHISTORIA

Por

ElNidoDelCuco

PREJUICIO, ENVIDIA Y EL HUMOR ESTERIL POSMODERNO

Por

ElNidoDelCuco